分类:行业新闻 发布时间:2025-09-15 08:30:59

在城市更新和家庭装修的浪潮中,旧地面翻新已成为一种常见操作。无论是老旧住宅的地板更换,还是商业空间的地砖重铺,人们往往关注施工质量与美观效果,却常常忽略一个关键问题:翻新后的地面是否还能再次施工?这个问题看似简单,实则牵涉材料特性、施工工艺、结构安全等多个维度,稍有不慎,就可能引发后续隐患。

从物理结构角度看,地面翻新并非简单的“覆盖”行为。传统做法是拆除原有地砖或地板,再铺设新层。但现实中,很多业主为了节省成本,选择直接在旧基础上加铺一层新材料,比如在旧瓷砖上贴新瓷砖,或者在旧木地板上加装复合地板。这种做法短期内看似省时省力,但从长远看,极易埋下隐患。因为旧基层可能存在不平整、空鼓、潮湿甚至结构性裂缝,这些因素会在新层施工后被放大,导致新铺设的地面出现起翘、开裂、脱落等问题。

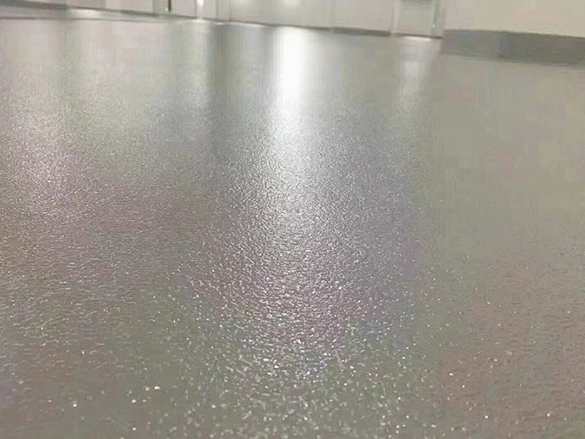

材料的选择也直接影响翻新的可逆性。例如,环氧地坪漆虽然耐磨、耐腐蚀,但一旦固化成型,很难再进行二次处理而不损伤原层。而一些柔性材料如PVC地板或软木地板,则相对容易拆卸,适合未来可能的改造需求。如果施工方使用了劣质胶粘剂或未按规范养护,即便表面看起来完好无损,时间一长,基层与面层之间也会产生分离,形成“假平整”,这正是许多翻新工程失败的根源。

更值得警惕的是,频繁翻新会削弱建筑结构的承载能力。以混凝土楼板为例,每增加一层找平层或饰面层,都会加重整体荷载。若原本设计荷载已接近极限,再叠加几厘米厚的新材料,就可能超出承重阈值,尤其在高层建筑中,这种风险不容忽视。有些装修公司为追求“一步到位”的视觉效果,盲目堆砌多层材料,却不考虑结构安全,最终导致地面沉降、墙体开裂,甚至危及居住者人身安全。

从经济角度出发,翻新后的地面能否再次施工还取决于投资回报率。若一次翻新花费高昂,而后期又需重新施工,那么前期投入很可能打了水漂。不少家庭在初次翻新时只图便宜,选用非标材料或外包给无资质团队,结果不到两年就要返工。反观那些注重品质、预留空间的翻新方案,往往能实现多次改造而不伤根基,既保障使用体验,又提升资产价值。

技术进步也为解决这一难题提供了新思路。近年来,干法施工、模块化地板、自流平找平等工艺逐渐普及,它们减少了对原始地面的依赖,提高了施工灵活性。比如某些新型地暖系统可以直接嵌入新层中,无需破坏原有结构;智能感应地板还能通过传感器监测应力分布,提前预警潜在风险。这类创新不仅延长了地面使用寿命,也让未来改造变得更为可控。

当然,真正决定翻新成败的,始终是人的专业判断。一位经验丰富的施工师傅懂得如何识别旧地面的隐藏问题,知道哪些区域可以加固、哪些必须彻底铲除;一个负责任的设计团队会在方案阶段就预留出未来的改造接口,而不是一味追求当下的“完美”。很多时候,翻新不是一场突击战,而是一次长期规划的开始。

面对旧地面翻新后的再施工可能性,与其纠结于“能不能”,不如思考“该不该”——是否值得投入更多精力去确保每一次改动都经得起时间考验。毕竟,地面不只是脚下的空间,更是生活节奏的延伸。它承载着日常的步履,也映照着未来的想象。当每一次翻新都能成为通向更好生活的阶梯,而非重复消耗的陷阱,我们才真正掌握了空间改造的艺术。